- TERTIAIRE (SECTEUR)

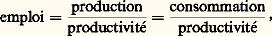

- TERTIAIRE (SECTEUR)Il est impossible de définir le secteur tertiaire sans le situer dans l’ensemble de l’économie. Ce terme suppose, en effet, une troisième place dans une énumération. Or, le contenu de cette classification, assez complexe, peut être différent selon les auteurs. La division tripartite peut correspondre à l’urgence des besoins humains: l’alimentation étant un besoin primordial, l’agriculture vient au premier rang, l’industrie au deuxième, et les activités d’ordre intellectuel, ou spirituel, de commerce ou de transports au troisième.Dans Richesse des nations , Adam Smith place l’industrie dans la classe productive et nomme «classe stérile» celle des fournisseurs de biens immatériels. Il écrit: «Il y a une sorte de travail qui ajoute à la valeur de l’objet sur lequel il s’exerce; il y en a un autre qui n’a pas le même effet. Le premier, produisant une valeur, peut être appelé travail productif; le dernier, travail non productif. Ainsi, le travail d’un ouvrier de manufacture ajoute, en général, à la valeur de la matière sur laquelle travaille cet ouvrier la valeur de sa subsistance et du profit du maître. Le travail d’un domestique, au contraire, n’ajoute rien à la valeur [...]. Le travail de quelquesunes des classes les plus respectables de la société [...] ne produit aucune valeur. Le souverain, par exemple, ainsi que tous les autres magistrats civils et militaires qui servent sous lui [...] sont autant de travailleurs improductifs.» Smith range dans cette même classe «improductive» «les comédiens, les farceurs, les musiciens, les chanteurs, les danseurs d’opéra...». «Leur ouvrage à tous, tel que la déclamation de l’acteur, le débit de l’orateur, ou les accords du musicien, s’évanouit au moment même qu’il est produit.» Cette conception des choses a été presque entièrement retenue par Marx, de sorte qu’à l’heure actuelle encore le tertiaire est considéré comme «improductif» en U.R.S.S. et dans les pays de l’Europe de l’Est, ce qui donne à la comptabilité nationale de ces États une structure très différente de celle des autres pays du monde. Ceux-ci ont en effet abandonné les concepts de Smith. La critique de Smith remonte à Stuart Mill, Charles Dunoyer et Frédéric Bastiat. Dunoyer écrit: «Assurément, la leçon que débite un professeur est consommée en même temps que produite [...] mais les idées inculquées par le professeur dans l’esprit des hommes qui l’écoutent [...] sont des produits qui restent [...]. Un médecin donne un conseil, un juge rend une sentence, un orateur débite un discours, un artiste chante [...]: tout cela laisse une marque, valable, susceptible de se conserver.» En réalité, la classification en trois secteurs de l’économie ne s’est pas réalisée sans difficulté; elle ne s’est imposée que depuis 1945, après de nombreuses fluctuations.Selon Allan G. B. Fischer (1936), et cela n’était pas nouveau par rapport aux textes antérieurs, le secteur tertiaire comprend toutes les activités consacrées à la production de services ou de biens immatériels. Pour Colin Clark (1940), le tertiaire embrasse non seulement la production de biens autres que les produits matériels (commerce, enseignement, administration, activités bancaires, assurances, transports, soins de la personne, par exemple), mais aussi des activités aussi importantes que la boulangerie, les réparations, la couture et l’industrie du bâtiment. Jean Fourastié, revenant sur ce classement, a suggéré que c’est l’intensité du progrès technique qui permet de ranger une activité, considérée à un moment donné, dans l’un ou l’autre des secteurs.Or, si les divergences entre ces différents systèmes de classification sont importantes, en pratique les définitions coïncident: la production primaire (agricole) est, au moins pendant la période de démarrage du développement économique, caractérisée par un progrès technique moyen, la production secondaire (industrielle) se caractérise par un grand progrès technique, et la production tertiaire réunit des activités à progrès plus faibles.Cette classification tripartite ne revêt pas un caractère rigide. Un produit ou un service peut en effet relever du secteur secondaire à un moment donné et du tertiaire à un autre, puis ressortir à nouveau au secondaire. D’autre part, la relation entre l’intensité du progrès technique et le secteur n’est recevable que comme moyenne approximative. Personne, par exemple, ne pense à extraire la culture du blé du secteur primaire parce qu’elle bénéficie d’un progrès technique énorme dans les pays avancés, ni à rayer du secondaire les fonderies de cloches, parce qu’elles sont l’objet d’un progrès moindre que l’industrie hôtelière.Il reste que les termes servent à désigner des comportements types , et que la division tripartite, quoique grossière, contestable et contestée dans le détail du classement, est un outil d’analyse utile communément employé. L’usage courant définit le tertiaire de façon simpliste et négative, comme le secteur où l’on range toutes les productions n’appartenant ni à l’agriculture ni à l’industrie.La considération du comportement des trois secteurs au regard de la consommation est aussi fondamentale; la consommation primaire est à la fois la plus nécessaire et la plus vite saturée (nourriture); vient ensuite la consommation secondaire, puis la tertiaire. Celle-ci, quoique en apparence la moins nécessaire, est celle qui croît le plus vite dans les pays développés. C’est, en définitive, le fait d’une productivité plus faiblement croissante que la demande qui caractérise le tertiaire.Cela ne veut pas dire que les activités tertiaires étaient inexistantes dans le passé, ou qu’elles n’ont pas de place dans les pays en voie de développement, car il y a toujours eu et il y a encore des fêtes, des noces, des funérailles, comme des activités artistiques, commerciales, administratives, d’enseignement ou des activités religieuses.1. Caractéristiques de l’emploiEn terme de production, sont appelées «tertiaires» les activités bénéficiant d’un progrès technique assez faible; elles sont en général créatrices de «services».Leur liste reste empirique et coutumière (tabl. 2 et 3). On peut donner pour exemples l’enseignement, l’administration, les soins médicaux ou paramédicaux, les activités de loisir, les soins esthétiques, le travail ménager, l’art, l’artisanat; deux des exemples les plus cités sont la coupe de cheveux et la prostitution, mais la production tertiaire type se réalise dans le commerce, l’administration, l’enseignement et les transports.Un des caractères propres à ce secteur est la stabilité de l’emploi pour une production donnée et donc pour une consommation donnée. La formule:

appliquée au secteur des services, permet de vérifier ce fait, car, si la productivité varie peu, l’emploi reste inchangé pour une production stable. Il en résulte que, si la consommation est stable, l’emploi le reste aussi. Il y a parallélisme, au moins approximatif, entre le volume des services rendus et le volume de l’emploi. Ainsi, dans l’enseignement, il faut aujourd’hui presque le même travail qu’autrefois pour apprendre à lire à un enfant. Il en va de même pour un sculpteur ou un peintre, pour un comédien, un artisan (tapissier, dentellière) ou un coiffeur.Certes, il est des emplois qui sont transformés par des découvertes techniques ou des aménagements de détail; si la mutation est profonde, la production peut aller jusqu’à changer de secteur; on peut même dire que presque toutes les activités humaines qui appartiennent actuellement au domaine du primaire ou du secondaire ont, pendant des siècles, présenté le caractère peu évolutif du tertiaire type (c’est le cas, par exemple, du travail du forgeron et de celui du tisserand, qui diffèrent grandement de celui qui est réalisé aujourd’hui par la production en série des entreprises modernes). Demeure, par contre, «tertiaire» le travail de l’écrivain qui rédige son œuvre manuscrite.La croissance de l’emploi pour satisfaire l’accroissement de la consommation est un caractère majeur du tertiaire. Pour donner une expression théorique à l’activité tertiaire, on dira que la consommation des services qu’elle fournit est fortement croissante par rapport à une production dont le progrès technique est généralement faible, de sorte que les hausses de productivité ne peuvent, habituellement, à elles seules, couvrir l’augmentation de la demande. Ainsi l’emploi augmente-t-il à long terme, jusqu’à ce que soit atteint un point de saturation en général lointain. Les statistiques (cf. tabl. 1-8) montrent en effet que, dans tous les pays du monde, l’emploi tertiaire ne cesse d’augmenter, exception faite des services domestiques. Ce n’est pas que la productivité de ces services domestiques augmente beaucoup, mais – contrairement à l’évolution des autres branches du tertiaire – c’est la demande de personnel domestique qui non seulement ne peut croître mais doit diminuer par suite du resserrement de l’éventail des revenus.Un autre caractère du secteur tertiaire est la variété des activités qu’il comprend.Il réunit des métiers disparates (aussi bien le poète et le musicien que... le balayeur de rues). Sont associés sous une même dénomination les romanciers, les artistes, les professeurs, les femmes de ménage, les commerçants, la plupart des employés de bureau, les membres de la recherche scientifique et, par exemple, les sociologues, les coiffeurs, les artisans, les hôteliers, les membres du clergé, les professions libérales (du médecin au notaire et au magistrat), l’infirmière,le pâtissier ou le président de la République et le joueur d’accordéon. On y range aussi l’armée et la police. En résumé, le tertiaire englobe toutes les activités qui n’entrent pas dans les deux autres secteurs (cf. infra ). Il est de ce fait formé d’éléments hétérogènes.Dans son ensemble, le tertiaire est un secteur de haute qualification .Ainsi les professions des enseignants, des chercheurs, des médecins, des pharmaciens, des ingénieurs demandent de nombreuses années d’études. Par contre, le nombre des activités tertiaires vraiment manuelles, du type lavage de vaisselle ou manutention dans les entreprises commerciales, tend à se réduire, car les techniques pénètrent plus aisément ces emplois. De plus, comme de nombreuses activités ne sont pas assujetties à de gros efforts physiques, les femmes s’y trouvent égales aux hommes; le tertiaire est donc le secteur d’élection de l’emploi féminin. Enfin, le travail est, dans le tertiaire, plus individualisé que dans l’industrie. Il existe, en effet, en de nombreux cas, une relation étroite entre le travailleur et son travail, ce qui lui donne plus de possibilités de développer ses talents personnels.2. Les produits de l’entreprise tertiaireLes caractéristiques de l’emploi sont en relation directe avec les caractères spécifiques que présentent les produits du tertiaire:La notion de «services» implique une concomitance entre production et consommation, un lien direct entre producteur et consommateur (enseignement, théâtre, concert). En cela, le service diffère de la production d’une marchandise qui peut être stockée après fabrication en prévision d’une demande ultérieure et souvent géographiquement distante.Les services sont de caractère hautement personnel. Les considérations de qualité y priment en général celles de quantité. Leur bonne exécution dépend du «fournisseur». Il est, par suite, difficile d’en normaliser ou même d’en contrôler la qualité.En conséquence (et c’est vrai plus encore que dans l’industrie), la production et la productivité sont difficilement mesurables: on ne quantifie que très approximativement les services d’enseignement, de santé, d’administration.Un complément d’investissement n’entraîne pas nécessairement un progrès quantitatif ou même qualitatif. Par exemple, une amélioration des bâtiments scolaires, un relèvement du nombre de professeurs n’impliquent pas que l’enseignement sera meilleur, ni même qu’il touchera plus d’élèves. La beauté de l’œuvre d’un peintre ne dépend pas de la dimension ni du confort de son atelier.Les activités tertiaires consomment peu de matières et d’énergie mécanique, la plupart d’entre elles n’engendrent aucune pollution.L’entreprise tertiaire a aussi ses caractéristiques spécifiques: dans le tertiaire, la notion de grande série, si importante dans le secondaire, se rencontre rarement. On peut avoir à produire des services en très grande quantité (coupes de cheveux, représentations theâtrales) sans qu’on puisse ni mécaniser la production, ni abaisser le prix de revient. Chaque service est personnalisé, chaque prestation a un caractère original. Des conséquences très importantes en découlent non seulement pour la productivité du travail, mais pour l’entreprise et l’investissement. Le tertiaire n’exige pas, en général, de gros capitaux par tête de travailleur. Il s’accommode très souvent de petites ou moyennes entreprises. Il autorise et requiert même fréquemment des établissements dispersés à travers tout le territoire (commerces, cafés, restaurants, hôtels, bureaux de poste, de banque, d’assurance, soins médicaux, écoles, administrations locales).Ce secteur est ainsi fort différent de l’industrie quant au nombre de travailleurs indépendants. Dans un pays développé, la plupart des travailleurs indépendants sont des tertiaires.De plus, bon nombre d’organisations sont sans but lucratif: organismes d’État et associations privées, dont la quantité et l’importance vont sans cesse croissant.Enfin, dans beaucoup de ces activités où, comme on l’a dit, le travail a plus d’importance que l’investissement, la valeur personnelle de l’homme prime (médecins, professeurs, hommes de lettres, hommes de loi, artistes, acteurs, producteurs de films, animateurs culturels, membres du clergé).3. Évolution du tertiaireLe secteur tertiaire évolue selon trois types de croissance: croissance de l’emploi tertiaire et modification de sa structure; croissance des prix comparés à ceux des autres secteurs; croissance et modification de la structure de la production et de la consommation.Croissance du nombre d’emploisD’une manière générale, la population active progresse dans le secteur des services, alors qu’elle régresse ou augmente beaucoup moins vite ailleurs.Vers 1800, l’emploi tertiaire dans les nations les plus riches du monde atteignait, au plus, 15 p. 100 du total des actifs; dès maintenant aux États-Unis, il est parvenu à 67 p. 100, mais il ne pourra jamais atteindre 100 p. 100 parce qu’il faudra toujours quelques personnes pour cultiver les champs et pour construire, réparer et faire marcher les machines les plus perfectionnées. Il est difficile de dénombrer ce «résidu» de population qui sera nécessaire pour exercer ces métiers à fort progrès technique. Néanmoins, selon toute vraisemblance, d’après les tendances actuelles de l’économie moderne, le tertiaire pourra comprendre au maximum 85 p. 100 de la population active. Il résulte de la limitation inéluctable des effectifs du tertiaire que la courbe croissante telle qu’elle a été enregistrée dans le passé doit prendre dans l’avenir une tendance asymptotique.Cette évolution s’explique aisément par les caractères du tertiaire. Comme la demande des consommateurs croît en général plus vite que la productivité, la formule:

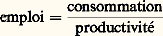

appliquée au secteur des services, permet de vérifier ce fait, car, si la productivité varie peu, l’emploi reste inchangé pour une production stable. Il en résulte que, si la consommation est stable, l’emploi le reste aussi. Il y a parallélisme, au moins approximatif, entre le volume des services rendus et le volume de l’emploi. Ainsi, dans l’enseignement, il faut aujourd’hui presque le même travail qu’autrefois pour apprendre à lire à un enfant. Il en va de même pour un sculpteur ou un peintre, pour un comédien, un artisan (tapissier, dentellière) ou un coiffeur.Certes, il est des emplois qui sont transformés par des découvertes techniques ou des aménagements de détail; si la mutation est profonde, la production peut aller jusqu’à changer de secteur; on peut même dire que presque toutes les activités humaines qui appartiennent actuellement au domaine du primaire ou du secondaire ont, pendant des siècles, présenté le caractère peu évolutif du tertiaire type (c’est le cas, par exemple, du travail du forgeron et de celui du tisserand, qui diffèrent grandement de celui qui est réalisé aujourd’hui par la production en série des entreprises modernes). Demeure, par contre, «tertiaire» le travail de l’écrivain qui rédige son œuvre manuscrite.La croissance de l’emploi pour satisfaire l’accroissement de la consommation est un caractère majeur du tertiaire. Pour donner une expression théorique à l’activité tertiaire, on dira que la consommation des services qu’elle fournit est fortement croissante par rapport à une production dont le progrès technique est généralement faible, de sorte que les hausses de productivité ne peuvent, habituellement, à elles seules, couvrir l’augmentation de la demande. Ainsi l’emploi augmente-t-il à long terme, jusqu’à ce que soit atteint un point de saturation en général lointain. Les statistiques (cf. tabl. 1-8) montrent en effet que, dans tous les pays du monde, l’emploi tertiaire ne cesse d’augmenter, exception faite des services domestiques. Ce n’est pas que la productivité de ces services domestiques augmente beaucoup, mais – contrairement à l’évolution des autres branches du tertiaire – c’est la demande de personnel domestique qui non seulement ne peut croître mais doit diminuer par suite du resserrement de l’éventail des revenus.Un autre caractère du secteur tertiaire est la variété des activités qu’il comprend.Il réunit des métiers disparates (aussi bien le poète et le musicien que... le balayeur de rues). Sont associés sous une même dénomination les romanciers, les artistes, les professeurs, les femmes de ménage, les commerçants, la plupart des employés de bureau, les membres de la recherche scientifique et, par exemple, les sociologues, les coiffeurs, les artisans, les hôteliers, les membres du clergé, les professions libérales (du médecin au notaire et au magistrat), l’infirmière,le pâtissier ou le président de la République et le joueur d’accordéon. On y range aussi l’armée et la police. En résumé, le tertiaire englobe toutes les activités qui n’entrent pas dans les deux autres secteurs (cf. infra ). Il est de ce fait formé d’éléments hétérogènes.Dans son ensemble, le tertiaire est un secteur de haute qualification .Ainsi les professions des enseignants, des chercheurs, des médecins, des pharmaciens, des ingénieurs demandent de nombreuses années d’études. Par contre, le nombre des activités tertiaires vraiment manuelles, du type lavage de vaisselle ou manutention dans les entreprises commerciales, tend à se réduire, car les techniques pénètrent plus aisément ces emplois. De plus, comme de nombreuses activités ne sont pas assujetties à de gros efforts physiques, les femmes s’y trouvent égales aux hommes; le tertiaire est donc le secteur d’élection de l’emploi féminin. Enfin, le travail est, dans le tertiaire, plus individualisé que dans l’industrie. Il existe, en effet, en de nombreux cas, une relation étroite entre le travailleur et son travail, ce qui lui donne plus de possibilités de développer ses talents personnels.2. Les produits de l’entreprise tertiaireLes caractéristiques de l’emploi sont en relation directe avec les caractères spécifiques que présentent les produits du tertiaire:La notion de «services» implique une concomitance entre production et consommation, un lien direct entre producteur et consommateur (enseignement, théâtre, concert). En cela, le service diffère de la production d’une marchandise qui peut être stockée après fabrication en prévision d’une demande ultérieure et souvent géographiquement distante.Les services sont de caractère hautement personnel. Les considérations de qualité y priment en général celles de quantité. Leur bonne exécution dépend du «fournisseur». Il est, par suite, difficile d’en normaliser ou même d’en contrôler la qualité.En conséquence (et c’est vrai plus encore que dans l’industrie), la production et la productivité sont difficilement mesurables: on ne quantifie que très approximativement les services d’enseignement, de santé, d’administration.Un complément d’investissement n’entraîne pas nécessairement un progrès quantitatif ou même qualitatif. Par exemple, une amélioration des bâtiments scolaires, un relèvement du nombre de professeurs n’impliquent pas que l’enseignement sera meilleur, ni même qu’il touchera plus d’élèves. La beauté de l’œuvre d’un peintre ne dépend pas de la dimension ni du confort de son atelier.Les activités tertiaires consomment peu de matières et d’énergie mécanique, la plupart d’entre elles n’engendrent aucune pollution.L’entreprise tertiaire a aussi ses caractéristiques spécifiques: dans le tertiaire, la notion de grande série, si importante dans le secondaire, se rencontre rarement. On peut avoir à produire des services en très grande quantité (coupes de cheveux, représentations theâtrales) sans qu’on puisse ni mécaniser la production, ni abaisser le prix de revient. Chaque service est personnalisé, chaque prestation a un caractère original. Des conséquences très importantes en découlent non seulement pour la productivité du travail, mais pour l’entreprise et l’investissement. Le tertiaire n’exige pas, en général, de gros capitaux par tête de travailleur. Il s’accommode très souvent de petites ou moyennes entreprises. Il autorise et requiert même fréquemment des établissements dispersés à travers tout le territoire (commerces, cafés, restaurants, hôtels, bureaux de poste, de banque, d’assurance, soins médicaux, écoles, administrations locales).Ce secteur est ainsi fort différent de l’industrie quant au nombre de travailleurs indépendants. Dans un pays développé, la plupart des travailleurs indépendants sont des tertiaires.De plus, bon nombre d’organisations sont sans but lucratif: organismes d’État et associations privées, dont la quantité et l’importance vont sans cesse croissant.Enfin, dans beaucoup de ces activités où, comme on l’a dit, le travail a plus d’importance que l’investissement, la valeur personnelle de l’homme prime (médecins, professeurs, hommes de lettres, hommes de loi, artistes, acteurs, producteurs de films, animateurs culturels, membres du clergé).3. Évolution du tertiaireLe secteur tertiaire évolue selon trois types de croissance: croissance de l’emploi tertiaire et modification de sa structure; croissance des prix comparés à ceux des autres secteurs; croissance et modification de la structure de la production et de la consommation.Croissance du nombre d’emploisD’une manière générale, la population active progresse dans le secteur des services, alors qu’elle régresse ou augmente beaucoup moins vite ailleurs.Vers 1800, l’emploi tertiaire dans les nations les plus riches du monde atteignait, au plus, 15 p. 100 du total des actifs; dès maintenant aux États-Unis, il est parvenu à 67 p. 100, mais il ne pourra jamais atteindre 100 p. 100 parce qu’il faudra toujours quelques personnes pour cultiver les champs et pour construire, réparer et faire marcher les machines les plus perfectionnées. Il est difficile de dénombrer ce «résidu» de population qui sera nécessaire pour exercer ces métiers à fort progrès technique. Néanmoins, selon toute vraisemblance, d’après les tendances actuelles de l’économie moderne, le tertiaire pourra comprendre au maximum 85 p. 100 de la population active. Il résulte de la limitation inéluctable des effectifs du tertiaire que la courbe croissante telle qu’elle a été enregistrée dans le passé doit prendre dans l’avenir une tendance asymptotique.Cette évolution s’explique aisément par les caractères du tertiaire. Comme la demande des consommateurs croît en général plus vite que la productivité, la formule: montre que l’emploi doit croître et exprime la tendance et les taux de cette croissance.Il est fréquent qu’elle soit rapide. Par exemple, si, par l’effet de la hausse générale du niveau de vie, la consommation médicale tend à augmenter de 7 p. 100, et si la productivité dans les services de santé ne croît que de 2 p. 100 par an, l’emploi augmentera de 107/102, soit 5 p. 100 par an. C’est à peu près ce qui se passe en France depuis 1962.De manière générale, le tertiaire a évolué très vite dans tous les pays développés depuis 1900 et surtout depuis 1950. En France, il représentait déjà 20 p. 100 de la population active totale en 1850 et il atteignait 37 p. 100 en 1957, 55 p. 100 en 1980 et 58 p. 100 en 1984. Les tableaux 2, 3 et 4 explicitent le contenu du secteur tertiaire français vers 1960 et montrent le sens et la rapidité avec laquelle les effectifs des trois secteurs évoluent aujourd’hui dans les différents pays du monde.En France, les effectifs du tertiaire se sont accrus de 50 p. 100 en quinze ans, passant de 7,2 millions en 1962 à 11,3 millions en 1977 et à 12,5 millions en 1982. De telles variations en si peu de temps sont véritablement stupéfiantes. Elles sont plus remarquables encore si l’on considère que les divers plans qui se sont succédé en France depuis 1945 ont tous mis l’accent sur le secondaire, dont la croissance a toujours été plus faible que les objectifs, à l’inverse de celle du tertiaire, qui les a toujours dépassés (cf. figure). Cependant, cette croissance rapide n’a pas suffi à annuler le chômage de la fin des années soixante-dix.Hausse relative des prixUn caractère très important du tertiaire, résultant directement de la relative lenteur du progrès des techniques en ce secteur, est l’élévation progressive des prix par rapport à ceux du primaire et du secondaire. En effet, le prix de revient d’un produit ou d’un service est déterminé par le nombre d’heures de travail, direct ou indirect, nécessaire à sa production. Le progrès technique réduit ce nombre d’heures (c’est là sa définition). Mais comme il joue en général, surtout sur une longue période, moins fortement dans le tertiaire que dans les autres secteurs, on observe dans le premier une élévation progressive des prix (tabl. 5).Si l’on divise le prix courant ou monétaire (exprimé en francs et centimes pour la France) par le salaire horaire moyen courant, on trouve le prix réel qui s’exprime en heures de travail. On constate que les services tertiaires types ont un prix réel presque constant, tandis que les prix réels secondaires sont fortement décroissants. Sur le plan international, les prix réels du tertiaire sont peu différents d’un pays à l’autre, tandis que les prix réels secondaires sont beaucoup plus bas dans un pays économiquement développé que dans un pays non développé.L’importance de ces faits est considérable; elle implique, entre autres conséquences, que le pouvoir d’achat des salaires s’accroît beaucoup plus lentement pour les consommations tertiaires que pour les autres.Modification des structures de la production et de la consommation nationalesLe double effet divergent de la hausse des prix et de la demande croissante des consommateurs modifie constamment dans le même sens la structure de la consommation des personnes physiques, et donc la structure tant de la consommation que de la production nationales. (On appelle «structure» d’une grandeur économique mesurée par sa valeur monétaire le rapport de chaque élément de cette grandeur à leur total.)Ainsi, à mesure que le niveau de vie s’élève, la part de l’alimentation dans les dépenses totales des particuliers ne cesse de diminuer, de même que décroissent, à partir d’un certain stade de développement, les dépenses d’objets manufacturés. Par contre, les dépenses tertiaires augmentent continûment.La structure du produit national diffère de celle de la consommation des personnes physiques, du fait des investissements des entreprises et des administrations ainsi que du commerce extérieur. Néanmoins, la place du tertiaire y est toujours croissante au fur et à mesure du développement économique. Les tableaux 6, 7 et 8 montrent la réalité et l’ampleur de ces mouvements. On notera que la place du tertiaire dans le produit national est plus forte encore que celle qui lui revient dans l’emploi national. Cela tient au fait que le revenu moyen par tête de population active est plus fort dans le tertiaire que dans le secondaire et plus fort dans le secondaire que dans le primaire.La considération des caractères propres au secteur tertiaire dans l’ensemble de l’activité économique s’avère ainsi comme un instrument d’analyse et de compréhension efficace. De là son emploi courant.Les faits qui viennent d’être exposés montrent que les activités et les consommations du type tertiaire occupent une place croissante dans l’économie contemporaine. Cette place est déjà prépondérante dans les pays développés et majoritaire dans les plus avancés d’entre eux.Cette évolution est porteuse de nombreuses conséquences non seulement économiques, mais sociales, politiques, culturelles, au point que l’on emploie fréquemment les termes de société tertiaire ou de civilisation tertiaire pour désigner la société de demain. Mais on emploie aussi concurremment et légitimement les termes de société postindustrielle, ou de société scientifique. L’utilisateur de la typologie «primaire, secondaire, tertiaire» ne doit pas oublier que la division tripartite de l’économie n’est qu’un instrument grossier par rapport à la complexité de la réalité économique et de son évolution.Les approches que font divers économistes pour subdiviser l’énorme tertiaire actuel en deux ou trois autres secteurs ou sous-secteurs sont donc, non seulement légitimes, mais nécessaires. Cependant, aucune des subdivisions proposées n’est encore passée dans l’usage.

montre que l’emploi doit croître et exprime la tendance et les taux de cette croissance.Il est fréquent qu’elle soit rapide. Par exemple, si, par l’effet de la hausse générale du niveau de vie, la consommation médicale tend à augmenter de 7 p. 100, et si la productivité dans les services de santé ne croît que de 2 p. 100 par an, l’emploi augmentera de 107/102, soit 5 p. 100 par an. C’est à peu près ce qui se passe en France depuis 1962.De manière générale, le tertiaire a évolué très vite dans tous les pays développés depuis 1900 et surtout depuis 1950. En France, il représentait déjà 20 p. 100 de la population active totale en 1850 et il atteignait 37 p. 100 en 1957, 55 p. 100 en 1980 et 58 p. 100 en 1984. Les tableaux 2, 3 et 4 explicitent le contenu du secteur tertiaire français vers 1960 et montrent le sens et la rapidité avec laquelle les effectifs des trois secteurs évoluent aujourd’hui dans les différents pays du monde.En France, les effectifs du tertiaire se sont accrus de 50 p. 100 en quinze ans, passant de 7,2 millions en 1962 à 11,3 millions en 1977 et à 12,5 millions en 1982. De telles variations en si peu de temps sont véritablement stupéfiantes. Elles sont plus remarquables encore si l’on considère que les divers plans qui se sont succédé en France depuis 1945 ont tous mis l’accent sur le secondaire, dont la croissance a toujours été plus faible que les objectifs, à l’inverse de celle du tertiaire, qui les a toujours dépassés (cf. figure). Cependant, cette croissance rapide n’a pas suffi à annuler le chômage de la fin des années soixante-dix.Hausse relative des prixUn caractère très important du tertiaire, résultant directement de la relative lenteur du progrès des techniques en ce secteur, est l’élévation progressive des prix par rapport à ceux du primaire et du secondaire. En effet, le prix de revient d’un produit ou d’un service est déterminé par le nombre d’heures de travail, direct ou indirect, nécessaire à sa production. Le progrès technique réduit ce nombre d’heures (c’est là sa définition). Mais comme il joue en général, surtout sur une longue période, moins fortement dans le tertiaire que dans les autres secteurs, on observe dans le premier une élévation progressive des prix (tabl. 5).Si l’on divise le prix courant ou monétaire (exprimé en francs et centimes pour la France) par le salaire horaire moyen courant, on trouve le prix réel qui s’exprime en heures de travail. On constate que les services tertiaires types ont un prix réel presque constant, tandis que les prix réels secondaires sont fortement décroissants. Sur le plan international, les prix réels du tertiaire sont peu différents d’un pays à l’autre, tandis que les prix réels secondaires sont beaucoup plus bas dans un pays économiquement développé que dans un pays non développé.L’importance de ces faits est considérable; elle implique, entre autres conséquences, que le pouvoir d’achat des salaires s’accroît beaucoup plus lentement pour les consommations tertiaires que pour les autres.Modification des structures de la production et de la consommation nationalesLe double effet divergent de la hausse des prix et de la demande croissante des consommateurs modifie constamment dans le même sens la structure de la consommation des personnes physiques, et donc la structure tant de la consommation que de la production nationales. (On appelle «structure» d’une grandeur économique mesurée par sa valeur monétaire le rapport de chaque élément de cette grandeur à leur total.)Ainsi, à mesure que le niveau de vie s’élève, la part de l’alimentation dans les dépenses totales des particuliers ne cesse de diminuer, de même que décroissent, à partir d’un certain stade de développement, les dépenses d’objets manufacturés. Par contre, les dépenses tertiaires augmentent continûment.La structure du produit national diffère de celle de la consommation des personnes physiques, du fait des investissements des entreprises et des administrations ainsi que du commerce extérieur. Néanmoins, la place du tertiaire y est toujours croissante au fur et à mesure du développement économique. Les tableaux 6, 7 et 8 montrent la réalité et l’ampleur de ces mouvements. On notera que la place du tertiaire dans le produit national est plus forte encore que celle qui lui revient dans l’emploi national. Cela tient au fait que le revenu moyen par tête de population active est plus fort dans le tertiaire que dans le secondaire et plus fort dans le secondaire que dans le primaire.La considération des caractères propres au secteur tertiaire dans l’ensemble de l’activité économique s’avère ainsi comme un instrument d’analyse et de compréhension efficace. De là son emploi courant.Les faits qui viennent d’être exposés montrent que les activités et les consommations du type tertiaire occupent une place croissante dans l’économie contemporaine. Cette place est déjà prépondérante dans les pays développés et majoritaire dans les plus avancés d’entre eux.Cette évolution est porteuse de nombreuses conséquences non seulement économiques, mais sociales, politiques, culturelles, au point que l’on emploie fréquemment les termes de société tertiaire ou de civilisation tertiaire pour désigner la société de demain. Mais on emploie aussi concurremment et légitimement les termes de société postindustrielle, ou de société scientifique. L’utilisateur de la typologie «primaire, secondaire, tertiaire» ne doit pas oublier que la division tripartite de l’économie n’est qu’un instrument grossier par rapport à la complexité de la réalité économique et de son évolution.Les approches que font divers économistes pour subdiviser l’énorme tertiaire actuel en deux ou trois autres secteurs ou sous-secteurs sont donc, non seulement légitimes, mais nécessaires. Cependant, aucune des subdivisions proposées n’est encore passée dans l’usage.

Encyclopédie Universelle. 2012.